Décryptage – Réindustrialisation : le défi français

Réindustrialisation : comprendre pour agir

Quarante ans après la fuite des usines vers les pays à bas coûts, comment inverser le balancier ? Les deux pieds dans la mondialisation débridée, la transformation numérique et la tertiarisation des emplois, la France doit aussi se réindustrialiser, question de souveraineté, d’urgence climatique et de dynamisme territorial. Voici de quoi bien appréhender l’enjeu.

Commençons par les bases : que veut dire « réindustrialiser » ? Est-ce un synonyme de « relocaliser », plus fréquemment utilisé ? La réponse est non. Réindustrialiser est plus ambitieux que relocaliser. À vrai dire, relocaliser en France les usines que l’on a expédiées en Europe de l’Est ou en Asie dans les années 1980 et 1990 n’aurait guère de sens, tant les processus de fabrication ont changé depuis, sans parler des exigences réglementaires. Réindustrialiser, c’est avant tout regagner en maîtrise et en puissance. C’est donc une question de souveraineté, et de santé démocratique. Comme l’explicite la géographe Anaïs Voy-Gillis dans son livre Pour une révolution industrielle, le lien entre industrie et démocratie est indirect mais il existe : sans industrie, vous devenez dépendant d’autres États. Plus cette dépendance est forte et plus il sera difficile de maintenir un processus démocratique neutre et non biaisé par des influences étrangères économiques, militaires ou financières. En un mot, sans industrie, pas de démocratie souveraine.

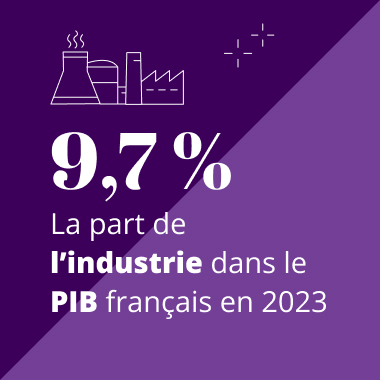

Les Forces françaises de l’industrie (FFI), un réseau d’entrepreneurs et d’investisseurs militant en faveur du made in France, le clament haut et fort : réindustrialiser, c’est muscler et pérenniser notre production industrielle. Et elle en a bien besoin ! La Direction générale des Entreprises (DGE), service central du ministère de l’Economie et des finances à Bercy, soulignait en mai 2024 que « le mouvement de désindustrialisation qui s’est opéré entre les années 1970 et les années 2010 a concerné l’ensemble des pays développés, mais il a en particulier touché la France avec une chute de la part de l’industrie de 17 % à 11 % du PIB entre 1995 et 2017 ». Le ratio a continué à descendre, tombant depuis sous la barre des 10 % (voir infographie ci-contre).

Ouvertures et fermetures d’usines : le yo-yo du thermomètre

Cette chute s’est interrompue au début des années 2010, avec une première dynamique de réindustrialisation… dont les efforts ont été perturbés dès la décennie suivante par la crise du covid, puis la guerre en Ukraine. La DGE a réfléchi à de nouveaux outils de mesure, notamment parce que la frontière entre industrie et service tend à se brouiller : « Nous avons développé un baromètre de l’industrie à partir de trois indicateurs inédits : les emplois dans les métiers industriels, le nombre d’usines actives et les ouvertures effectives de sites industriels nettes des fermetures sur l’ensemble du territoire », énonce-t-elle sur son site web . D’après ces nouveaux indicateurs, mi-2024, les affaires reprenaient : avec « 108 000 emplois supplémentaires créés dans les métiers industriels en 2022 et des projections qui indiquent que la France compterait 500 usines de plus en 2023 par rapport à 2016 ».

Cette chute s’est interrompue au début des années 2010, avec une première dynamique de réindustrialisation… dont les efforts ont été perturbés dès la décennie suivante par la crise du covid, puis la guerre en Ukraine. La DGE a réfléchi à de nouveaux outils de mesure, notamment parce que la frontière entre industrie et service tend à se brouiller : « Nous avons développé un baromètre de l’industrie à partir de trois indicateurs inédits : les emplois dans les métiers industriels, le nombre d’usines actives et les ouvertures effectives de sites industriels nettes des fermetures sur l’ensemble du territoire », énonce-t-elle sur son site web . D’après ces nouveaux indicateurs, mi-2024, les affaires reprenaient : avec « 108 000 emplois supplémentaires créés dans les métiers industriels en 2022 et des projections qui indiquent que la France compterait 500 usines de plus en 2023 par rapport à 2016 ».

Mais ça… c’était au printemps 2024 ! Et depuis, les FFI alertent sur une situation qui redevient délicate : « On aurait aimé entrer dans l’été de la réindustrialisation, mais l’hiver est revenu », indiquait ainsi Laurent Moisson, co-fondateur des FFI, lors d’une rencontre organisée dans les locaux du groupe AFNOR le 14 janvier 2025. Sur fond d’instabilité politique, de crise de la dette et de serrages de ceinture tous azimuts, « la tendance de l’emploi manufacturier est passée au rouge. De nombreuses start-ups ne trouveront pas de financement. Certaines gigafactories ne verront pas le jour », signale Olivier Lluansi , auteur de Réindustrialiser, le défi d’une génération aux éditions Les Déviations.

Concilier industrie, décarbonation et biodiversité

Pour la première fois depuis 2016, on a compté en 2024 davantage de fermetures de sites industriels que d’ouvertures dans l’Hexagone, malgré un premier semestre bien engagé, porté par l’industrie verte : « Il y a les grands noms, qui se séparent de plusieurs centaines de salariés, comme Bosch, mais aussi Caddie, Stellantis ou Valeo. Et puis il y a, moins visibles, plus d’une centaine de petites et moyennes entreprises elles aussi empêtrées dans la panne de la réindustrialisation. Au total, 90 d’entre elles ont fermé boutique en 2024. Derrière Cholet, où la fermeture de l’usine Michelin entraîne, à elle seule, la perte de plus de 900 emplois, Caen est l’agglomération où la différence entre emplois créés et emplois supprimés est la plus importante. », résumaient Les Echos en novembre 2024.

Pour la première fois depuis 2016, on a compté en 2024 davantage de fermetures de sites industriels que d’ouvertures dans l’Hexagone, malgré un premier semestre bien engagé, porté par l’industrie verte : « Il y a les grands noms, qui se séparent de plusieurs centaines de salariés, comme Bosch, mais aussi Caddie, Stellantis ou Valeo. Et puis il y a, moins visibles, plus d’une centaine de petites et moyennes entreprises elles aussi empêtrées dans la panne de la réindustrialisation. Au total, 90 d’entre elles ont fermé boutique en 2024. Derrière Cholet, où la fermeture de l’usine Michelin entraîne, à elle seule, la perte de plus de 900 emplois, Caen est l’agglomération où la différence entre emplois créés et emplois supprimés est la plus importante. », résumaient Les Echos en novembre 2024.

Cependant, les idées ne manquent pas pour redresser la barre. Olivier Lluansi, qui fut aussi le premier délégué aux Territoires d’industrie, collaborateur de Saint-Gobain, ex-consultant et désormais enseignant au CNAM où il travaille sur la décarbonation de notre industrie, fait partie de ceux qui proposent une feuille de route (lire son interview complète ici). Chargé d’une mission fin 2023 par le ministère de l’économie, son rapport remis en avril suivant n’a jamais été rendu public, faute d’accord sur l’objectif. « À l’été 2023, j’ai signalé que l’objectif officiel d’atteindre 15 % de l’industrie dans le PIB en 2035 était hors de portée. Toutes les projections sur les besoins de foncier, de compétences et de formation et même d’énergie décarbonée indiquent que la marche est trop haute. C’est très bien que les ambitions politiques soient fortes… mais elles ne peuvent pas être hors de portée. », pose-t-il.

Réindustrialisation : miser sur les PMI et ETI

Pour lui, on part de trop loin : « Il faudrait former tous les ans 200 000 nouveaux professionnels, or aujourd’hui, le flux d’entrée est de 60 000 personnes par an. De même, RTE (le réseau de transport d’électricité) nous dit qu’au regard de nos ambitions de décarbonation de notre économie, on peut dresser une feuille de route industrielle pour 2035 à 12 % ou 13 % du PIB, mais pas 15 % : on n’aura pas encore les nouveaux réacteurs nucléaires pour faire tourner ces nouvelles industries. Est-ce qu’on veut faire une réindustrialisation carbonée ? Je ne crois pas ! » Le climat ne saurait donc être sacrifié sur l’autel de la réindustrialisation, bien que, vue de France, cette notion ait comme avantage de raccourcir les chaînes logistiques, donc les rendre moins émettrices de CO2, grâce au rapprochement des centres de production des centres de consommation. L’espace naturel, en revanche, fait l’objet de vifs débats, comme le montrent les multiples dérogations industrielles, obtenues ou demandées, au principe du ZAN (Zéro artificialisation nette).

Pour lui, on part de trop loin : « Il faudrait former tous les ans 200 000 nouveaux professionnels, or aujourd’hui, le flux d’entrée est de 60 000 personnes par an. De même, RTE (le réseau de transport d’électricité) nous dit qu’au regard de nos ambitions de décarbonation de notre économie, on peut dresser une feuille de route industrielle pour 2035 à 12 % ou 13 % du PIB, mais pas 15 % : on n’aura pas encore les nouveaux réacteurs nucléaires pour faire tourner ces nouvelles industries. Est-ce qu’on veut faire une réindustrialisation carbonée ? Je ne crois pas ! » Le climat ne saurait donc être sacrifié sur l’autel de la réindustrialisation, bien que, vue de France, cette notion ait comme avantage de raccourcir les chaînes logistiques, donc les rendre moins émettrices de CO2, grâce au rapprochement des centres de production des centres de consommation. L’espace naturel, en revanche, fait l’objet de vifs débats, comme le montrent les multiples dérogations industrielles, obtenues ou demandées, au principe du ZAN (Zéro artificialisation nette).

Pour les FFI, le potentiel de réindustrialisation se trouve aux deux tiers dans les territoires. Dans les PME et ETI existantes ! « La réindustrialisation, soyons clairs, ce n’est pas à Paris, ni seulement dans les startups, que ça se joue. Ni même dans les gigafactories, qui nous offrent pourtant des récits fantastiques. Les symboles ne font pas tout. C’est grâce au tissu industriel existant de nos milliers de PME que l’on peut réussir », affirme Olivier Lluansi. Parmi ces PME, citons-en deux : le Parapluie de Cherbourg et Vitabri. La première a signé en 2024 une année record, avec 22 000 parapluies fabriqués au sein de la manufacture qui compte une trentaine de salariés dans le Cotentin, et une croissance de 35 % réalisée sur la vente en ligne. Son fondateur, Charles Yvon, lance en 2025 un nouveau produit : une ombrelle !

Pour les FFI, le potentiel de réindustrialisation se trouve aux deux tiers dans les territoires. Dans les PME et ETI existantes ! « La réindustrialisation, soyons clairs, ce n’est pas à Paris, ni seulement dans les startups, que ça se joue. Ni même dans les gigafactories, qui nous offrent pourtant des récits fantastiques. Les symboles ne font pas tout. C’est grâce au tissu industriel existant de nos milliers de PME que l’on peut réussir », affirme Olivier Lluansi. Parmi ces PME, citons-en deux : le Parapluie de Cherbourg et Vitabri. La première a signé en 2024 une année record, avec 22 000 parapluies fabriqués au sein de la manufacture qui compte une trentaine de salariés dans le Cotentin, et une croissance de 35 % réalisée sur la vente en ligne. Son fondateur, Charles Yvon, lance en 2025 un nouveau produit : une ombrelle !  Vitabri n’est pas en reste : cette PME de Besançon fabrique une tente pliable à déploiement rapide (grâce à des vérins à gaz), mais aussi des tentes et barnums pour l’événementiel, des produits certifiés Origine France Garantie . « La plupart de nos pièces arrivaient d’Asie, nous avons donc choisi de les rapprocher afin de sécuriser nos approvisionnements », témoigne son dirigeant, Emmanuel Musner (lire son interview complète ici).

Vitabri n’est pas en reste : cette PME de Besançon fabrique une tente pliable à déploiement rapide (grâce à des vérins à gaz), mais aussi des tentes et barnums pour l’événementiel, des produits certifiés Origine France Garantie . « La plupart de nos pièces arrivaient d’Asie, nous avons donc choisi de les rapprocher afin de sécuriser nos approvisionnements », témoigne son dirigeant, Emmanuel Musner (lire son interview complète ici).

Mobiliser l’épargne individuelle et la commande publique

Reste la question de l’argent, le nerf de la guerre. Le fléchage de l’épargne individuelle et la commande publique sont deux leviers régulièrement cités. On peut y ajouter les droits de douane, comme l’a bruyamment rappelé le nouveau président américain. Mais les atermoiements politiques à la française empêchent de déclencher ce qui serait un plan Marshall pour l’industrie tricolore.

« Pendant que la France se demande encore s’il faut flécher son épargne vers l’industrie, les Allemands, eux, le font ! rappelle régulièrement Laurent Moisson. Pourquoi ne pas flécher une petite partie des 6 500 milliards d’épargne des Français – rappelons que ce sont les seconds épargnants du monde – vers notre réindustrialisation ? Dans la loi industrie verte de 2023, il y a tout ce qu’il faut pour le faire. Pendant ce temps, les Allemands, qui connaissent une période d’instabilité politique au moins équivalente à la nôtre, annoncent du lourd : un crédit d’impôt de 10 % sera accordé à toute entreprise allemande ou étrangère, ou groupe d’investisseurs qui investirait dans la production industrielle du pays. »

« Pendant que la France se demande encore s’il faut flécher son épargne vers l’industrie, les Allemands, eux, le font ! rappelle régulièrement Laurent Moisson. Pourquoi ne pas flécher une petite partie des 6 500 milliards d’épargne des Français – rappelons que ce sont les seconds épargnants du monde – vers notre réindustrialisation ? Dans la loi industrie verte de 2023, il y a tout ce qu’il faut pour le faire. Pendant ce temps, les Allemands, qui connaissent une période d’instabilité politique au moins équivalente à la nôtre, annoncent du lourd : un crédit d’impôt de 10 % sera accordé à toute entreprise allemande ou étrangère, ou groupe d’investisseurs qui investirait dans la production industrielle du pays. »

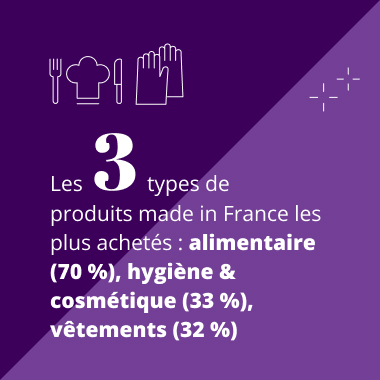

« On a besoin d’investir 20 milliards d’euros par an pendant dix ans, ajoute Olivier Lluansi. C’est 3 % de l’épargne des Français. Mais on n’a pas le “circuit court” entre l’épargnant et l’investisseur pour réussir cela. Allez voir votre banquier, demandez-lui un produit qui finance l’économie de votre région : ça n’existe pas. Quant à la commande publique, elle n’est pas patriotique, elle achète moins de produits manufacturés “made in France”, que nous-mêmes, en tant que citoyens ! »

Cet hiver, les FFI ont pris l’initiative de collecter 50 millions d’euros pour les investir dans les PME made in France via le fonds FFI Croissance. « Mais il faudrait beaucoup plus. Si les pouvoirs publics créaient les conditions pour encourager l’assurance-vie à s’intéresser au sujet, notre réindustrialisation serait financée ! », martèle Olivier Lluansi. Le 20 juin 2024, puis le 14 janvier 2025, le groupe AFNOR a rassemblé un groupe de pionniers convaincus que la relocalisation se joue… en équipe. Réindustrialiser, ce n’est pas seulement ouvrir des usines en France, mais aussi réussir à s’entourer d’un écosystème de fournisseurs français.

« Des solutions existent, dès maintenant »

Trois questions à Olivier Lluansi , qui fut le premier délégué au programme Territoires d’industrie et vient de signer Réindustrialiser, le défi d’une génération aux éditions Les Déviations.

On parle souvent de pourcentage du PIB. Quels autres indicateurs proposez-vous pour mesurer la réindustrialisation ?

Olivier Lluansi

Il faut en effet mesurer la réindustrialisation : est-ce qu’on le fait par les points de PIB ? Par la balance commerciale ? Par les emplois industriels ? Par l’indicateur bien connu du nombre de sites qui ouvrent et qui ferment ? À mon sens, le meilleur indicateur au niveau macroéconomique, celui qui permet de mesurer la puissance d’une industrie, d’un pays, ou d’un continent, c’est sa balance commerciale en biens manufacturés. Notre objectif pour 2035 en France : arriver à une balance commerciale en biens qui soit structurellement équilibrée. Sachant que depuis 2005, notre déficit commercial oscille entre -50 et -100 milliards d’euros.

Dans les politiques publiques de réindustrialisation, quelles seraient les erreurs à éviter ?

Ce serait une erreur, et même une impasse, de négliger le potentiel des PME et ETI existantes pour se focaliser seulement sur les gigafactories et les startups. Je plaide en faveur du renforcement du tissu industriel existant, partout dans les régions françaises, qui est notre meilleur atout. J’aimerais aussi qu’on soit plus pragmatique sur les règles : sur le foncier par exemple, la réindustrialisation est bel et bien compatible avec la protection de notre biodiversité et le fameux ZAN (zéro artificialisation nette à horizon 2050), mais pas avec les règles qu’on a adoptées, qui restent aveugles à la diversité des territoires. Parfois, on a du foncier, mais pas beaucoup de projets, et parfois c’est l’inverse ! La région Grand-Est, par exemple, est en train de créer une banque des compensations, à l’échelle régionale. C’est bien, mais cela ne suffira pas. La loi doit être réécrite.

Y a-t-il un enjeu de formation, notamment au regard prévisions de départs en retraite massifs ?

En effet, nous avons besoin de 110 000 personnes formées aux métiers industriels tous les ans, du CAP au bac + 3. Nous en formons actuellement 125 000 par an, mais le drame, c’est que la moitié d’entre eux ne rejoignent pas l’industrie ! L’attractivité des métiers industriels reste très faible : en termes d’image, on est resté bloqué quelque part dans les années 80-90. Les progrès réalisés depuis, en matière de robotisation notamment (moins de pénibilité), sont méconnus. Nous avons besoin d’une campagne de communication à l’image de ce qu’ont fait l’Armée ou les artisans (le « premier métier de France ») il y a vingt ans, pour expliquer aux jeunes que l’industrie a changé. Nous devons leur dire aussi que nous nous engageons à leur offrir dans quelques années la même flexibilité, le même équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, que dans les services.

Chez Vitabri à Besançon, un virage à 180 degrés

Arrivé en août 2015, Emmanuel Musner, le patron de Vitabri (55 salariés) est celui qui a fait pivoter l’entreprise à 180 degrés il y a cinq ans maintenant. Il raconte ce qui est une success story de réindustrialisation.

Emmanuel Musner,

Ancien imprimeur, alors fournisseur de Vitabri, l’entreprise qu’il dirige aujourd’hui à Besançon, Emmanuel Musner a brillamment relevé le défi consistant à la remettre à flot. En 2015, « cette PME familiale connaissait alors des difficultés. Le marché de la tente pliante à déploiement rapide est ultra concurrentiel et très mondialisé », pose-t-il d’emblée. Avec son équipe, Emmanuel Musner commence par revoir la stratégie : « L’entreprise se cherchait, nous vendions du bas-de-gamme comme du haut-de-gamme, au sein de la même marque. J’ai d’abord aplani les obstacles, puis j’ai repositionné Vitabri comme une marque premium. Et même une marque premium qui fabrique en France ! » C’est un choix fondateur, qui enclenche une longue série de recherches et de décisions. À partir de 2019, Emmanuel Musner et son équipe analysent chacune des pièces qu’ils utilisent pour fabriquer leurs tentes. « Pour la plupart, elles arrivaient d’Asie. Nous avons choisi de les rapprocher afin de sécuriser nos approvisionnements », raconte le fondateur, à qui la pandémie de covid-19, en soulevant la notion de souveraineté industrielle, aura donné raison.

« Il faut être prêt à baisser ses marges »

Aujourd’hui, toutes les pièces sont dessinées par le bureau d’étude intégré et la plupart d’entre elles viennent de France. C’est le cas des toiles enduites, mais aussi des pièces plastiques, de la visserie ou des tubes aluminium extrudés de plusieurs des tentes de la marque. « Nous avons également récemment investi 400 000 euros pour internaliser l’usinage de nos tubes, développer des compétences dans notre équipe et proposer de plus en plus de produits spécifiques à nos clients », complète Emmanuel Musner.

Parmi les bonnes surprises : le fait que le made in France ne coûte pas systématiquement plus cher. « Cela dépend du type de pièces et de la quantité demandée, indique le dirigeant. Mais de manière générale, il faut être prêt à baisser ses marges. Ce n’est pas le client qui financera la transition. Pour certains composants cependant, le rapport qualité-prix est tellement défavorable que nous sommes contraints de continuer à les importer. » Emmanuel Musner le confesse : « Il y a des jours où l’on se sent un peu seul et en colère, quand on voit la concurrence déloyale pratiquée par certains pays qui inondent le marché européen de produits à bas coûts, ou encore la faiblesse de la commande publique attribuée aux entreprises qui fabriquent en France. Le prix reste encore trop souvent le critère de choix principal. Tout ceci n’est pas en cohérence avec les enjeux sociétaux et environnementaux auxquels nous sommes confrontés », dit-il.

« Être patient et jouer collectif »

Le dirigeant donnerait deux conseils à ses pairs. Le premier : la patience. « On a envie de sécuriser le virage pris, mais sélectionner de nouveaux fournisseurs en France et en Europe, cela prend du temps et de l’énergie », dit-il. Le second : s’entourer. Emmanuel Musner a ainsi formé un binôme avec son responsable des approvisionnements, rejoint les Forces françaises de l’industrie, s’est inspiré des travaux de la Convention des entreprises pour le climat. « Choisir de réindustrialiser, c’est penser à moyen long terme. C’est assurer la pérennité de l’entreprise en réglant le problème de la dépendance aux tiers, à la Chine notamment », martèle-t-il.

Vitabri vend en auprès d’une clientèle variée : fédérations et marques sportives, prestataires d’événements, défense, services de secours, commerçants de marché, collectivités locales, artisans, loueurs. « Nous ne nous sommes jamais si bien portés, conclut Emmanuel Musner. Nous sommes devenus plus innovants et plus agiles. Nous avons décroché les certifications ISO 9001 et Origine France Garantie , très complémentaires, qui assurent à nos clients des tentes de qualité et fabriquées en France. J’estime que la certification nous tire vers le haut. » L’entreprise fêtera ses trente ans en 2026.

Repérez vos alliés

- On peut accompagner la renaissance industrielle française en misant sur la qualité, l’environnement ou le local… et en le faisant savoir : c’est tout le travail de la certification, autour notamment du label Origine France Garantie , qui signale que votre produit prend ses caractéristiques essentielles en France et qu’au moins 50 % de son prix de revient est français.

- On peut aussi, plus en amont, s’engager en normalisation : après le Triple E , imaginé à la genèse de la loi Industrie verte en 2023, AFNOR travaille sur une norme expérimentale portant sur les standards d’un territoire d’industrie. Vous pouvez aussi télécharger notre livre blanc “Réindustrialisation et normalisation” ici .

- Plusieurs régions commencent à mettre en place des annuaires pour aider les industriels à construire leur maillage de fournisseurs locaux ; c’est le cas d’Auvergne-Rhône-Alpes, qui consacre plus d’un milliard d’euros aux projets de relocalisation, sur une durée de six à sept ans. Elle s’engage à répondre sous quinze jours aux demandes des industriels.

- Le collectif Startups industrielles France (CSI France) peut vous intéresser si vous êtes entrepreneur, ainsi que BPI France, le MEDEF et la French Fab bien sûr, avec une attention particulière aux établissements de taille intermédiaire (ETI).

- Le programme national Territoires d’industrie, lancé en 2019, s’appuie sur l’ANCT et la Banque des Territoires .

- Renaissance industrielle, Business France et la Société d’encouragement pour l’industrie nationale sont d’autres appuis pour trouver de l’information et des contacts : la réindustrialisation appelle vraiment un jeu collectif.

Les 10 éléments de la boîte à outils AFNOR

- ISO 45001 : la norme volontaire pour le management de la santé-sécurité au travail, pour un environnement de travail pérenne et sûr.

- Le modèle EFQM : pour se placer dans une démarche d’excellence, avec un référentiel actualisé 2025.

- Origine France Garantie : la certification attestant que votre produit prend ses caractéristiques essentielles en France et qu’au moins 50 % de son prix de revient est français.

- ISO 46001 : la norme volontaire donnant des lignes directrices pour le management de la ressource en eau. De plus en plus stratégique pour l’industrie agroalimentaire, par exemple

- ISO 27001 : la norme volontaire pour gérer la sécurité de l’information. La cybersécurité est devenue l’un des tout premiers risques identifiés par les dirigeants au niveau mondial.

- Tisax : le référentiel certifiant de cybersécurité pour l’automobile

- Le Grand défi IA : le programme de définition des bonnes pratiques pour déployer des IA de confiance, confié à AFNOR par les pouvoirs publics. Avec des industriels à la table de la normalisation.

- Le DPP : le sigle anglais désignant le passeport numérique des produits, enjeu fort dans l’industrie

- NF X32-001 : la norme volontaire pour déployer une démarche de protection de la biodiversité, pour réindustrialiser sans impact. Bientôt norme ISO.

- La cartographie des risques : l’exercice indispensable pour se prémunir contre les défaillances de fournisseurs et sous-traitants et les risques d’image.